Author Archive

Активистам поселенческого движения в Гуш-Эционе удалось предотвратить захват государственных земель арабскими беспредельщиками.

Группа активистов распахала и засадила деревьями надел земли в районе Нецер в Гуш-Эционе. И в процессе вспашки, и во время высадки саженцев, арабы из близлежащих деревень пытались помешать евреям и спровоцировать конфликт, утверждая, что земля принадлежит одной из арабских семей.

Чтобы предотвратить столкновения и жертвы, активисты из Гуш-Эциона вызвали на место представителей ГА ЦАХАЛа. Те, сличив место с картами, подтвердили, что земля государственная, а не частная. Арабам пришлось убраться восвояси, не солоно хлебавши.

“Если бы эту землю не возделали бы наши активисты, то ее неминуемо узурпировали бы арабы, активизировавшие в последнее время захват земель в регионе. Это наша маленькая победа в большой борьбе за нашу землю”, – отметила Надя Матар из Эфрата, глава организации “Женщины в зеленом”.

* Огранизация “Женщины в зеленом” была создана в противовес “Женщинам в черном” – организации, борющейся за “прекращение израильской оккупации Иудеи и Самарии” – прим. ред. 7kanal.com

ОЛЕГ КАРАВАЕВ – ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

(Герой и жертва Cистемы)

Чемпион Олимпийских игр!

Что это такое? С чем это сравнить?

В спорте, как и в жизни, много различных ступенек к высшему успеху.

В науке – это лауреат Нобелевской премии, в киноискусстве – Оскар, в воинской доблести – Герой Советского союза (по нашим понятиям), в спорте – чемпион олимпийских игр – высшая ступень спортивных способностей человека.

На спортсменов, удостоенных этого титула не принято распространять существующую в спорте традицию называть чемпионов мира, континентов и др., потерпевших поражение или не участвовавших в очередном первенстве, экс-чемпионами.

Чемпион олимпийских игр – вечное, пожизненное звание.

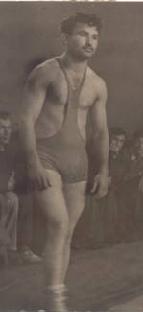

КАРАВАЕВ Олег Николаевич ( борьба греко-римская). Родился 20 мая 1936 г. в г. Минске. Заслуженный мастер спорта. Чемпион Игр XVII Олимпиады в Риме (Италия) 1960 г. в весовой категории 57 кг. Двукратный чемпион мира – 1958, 1961 гг. Семикратный чемпион СССР – 1956-1960 гг., 1962 г. – в личном первенстве и 1960 г. – в командных соревнованиях. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью«За трудовое отличие». Первый тренер – Иосиф Оборский

О покойниках говорят хорошо или – вообще ничего. Печально, но факт: Олег ушел из жизни в 42 года. Мне трудно прокомментировать этот ранний уход из жизни великого спортсмена, хотя он был моим студентом и неоднократно его наблюдал во время соревнований и тренировок. Он действительно был великим спортсменом и ни у кого это не вызывает сомнения. Спросите у знатоков борьбы и они вам, несомненно, подтвердят, что Олег Караваев – явление мирового масштаба в спортивной борьбе . Очень лестно о нем отзывается Григорий Александрович Гамарник, который знал Олега хорошо по совместным сборам и участия в соревнованиях, в том числе и в составе сборной команды СССР на Олимпийских играх 1960 года в Риме. Вообще, как отмечает этот великий спортсмен, Олег Караваев был уникальным борцом, наделенный природным талантом. Он явно возвышался над своими соперниками особой способностью к оперативному мышлению, владея большущим запасом технических Паренек с улицы Калиновского

О покойниках говорят хорошо или – вообще ничего. Печально, но факт: Олег ушел из жизни в 42 года. Мне трудно прокомментировать этот ранний уход из жизни великого спортсмена, хотя он был моим студентом и неоднократно его наблюдал во время соревнований и тренировок. Он действительно был великим спортсменом и ни у кого это не вызывает сомнения. Спросите у знатоков борьбы и они вам, несомненно, подтвердят, что Олег Караваев – явление мирового масштаба в спортивной борьбе . Очень лестно о нем отзывается Григорий Александрович Гамарник, который знал Олега хорошо по совместным сборам и участия в соревнованиях, в том числе и в составе сборной команды СССР на Олимпийских играх 1960 года в Риме. Вообще, как отмечает этот великий спортсмен, Олег Караваев был уникальным борцом, наделенный природным талантом. Он явно возвышался над своими соперниками особой способностью к оперативному мышлению, владея большущим запасом технических Паренек с улицы Калиновского

приемов и контрприемов, отточенных до мельчайших

подробностей. Выходил на ковер с распростертыми объятиями, как будто собирается с соперником не бороться , а обниматься, лобызаться. И тут же молниеносно следовал прием, причем каждый раз другой, который ставил соперника в кртическое положение.

Я, конечно, не ахти, какой специалист в этом виде спорта. Но уж очень запечатлелась в моей памяти финальная схватка Олега Караваева и прекрасного украинского борца Владимира Тростьянского на лично-командном первенстве Союза во Львове. Как мне потом пояснил Михаил Шлемович Мирский, главный тренер по греко-римской борьбе Белоруссии , Тростьянский был весьма одаренным борцом и считался самым неудобным соперником для Олега. И все-таки, тогда Олег как-то приловчился, и умудрился применить свой фирменный накат, вырвав победу.

Мне посчастливилось понаблюдать Олега и на очередном первенстве Союза в Тбилиси. В финал вышли тогда Олег и грузинский борец (запамятал имя). Знаю, что очень грозный противник. Начало схватки было примерно такое же, стандартное, а финальное усилие – абсолютно другое. Олег победил. Грузинские болельщики буквально на руках. вынесли Олега из зала.

В одной весовой категории боролся с Олегом киевлянин Лев Фишман, серебряный и бронзовый призер первенств СССР, ныне живущий в Бруклине. Самые лестные отзывы услышал и от него об Олеге не только как борце, но и товарище по команде. Еще раз: жаль, что такой великий спортсмен так рано ушел из жизни.

В одной весовой категории боролся с Олегом киевлянин Лев Фишман, серебряный и бронзовый призер первенств СССР, ныне живущий в Бруклине. Самые лестные отзывы услышал и от него об Олеге не только как борце, но и товарище по команде. Еще раз: жаль, что такой великий спортсмен так рано ушел из жизни.

…Будапештский 20-й чемпионат мира 1958 года был первым крупным международным стартом в биографии О.Караваева. 22-летний атлет превосходно провел все схватки. Непревзойденный мастер наката изумил будапештских зрителей, когда затерзал этим приемом любимца местной публики, олимпийского чемпиона Имре Ходоша. Не устояли перед ним датчанин Андерсен, болгарин Петров, турок Ильмаз и немец Фишер. Золотая медаль чемпиона мира — первая в истории белорусского спорта.

…Будапештский 20-й чемпионат мира 1958 года был первым крупным международным стартом в биографии О.Караваева. 22-летний атлет превосходно провел все схватки. Непревзойденный мастер наката изумил будапештских зрителей, когда затерзал этим приемом любимца местной публики, олимпийского чемпиона Имре Ходоша. Не устояли перед ним датчанин Андерсен, болгарин Петров, турок Ильмаз и немец Фишер. Золотая медаль чемпиона мира — первая в истории белорусского спорта.

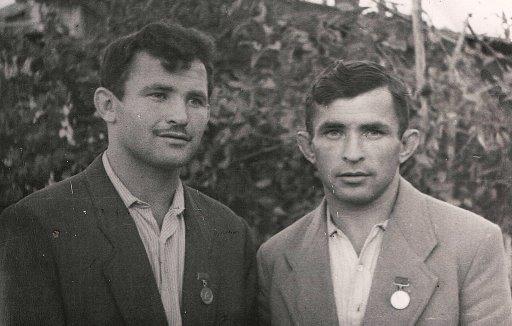

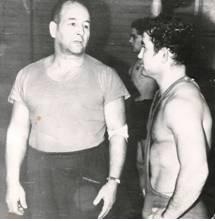

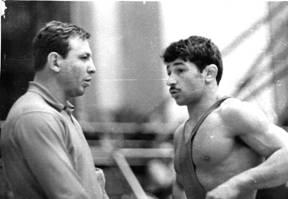

На фото: Олег Караваев и чемпион СССР Борис Прудковский

Судьбе было угодно, чтобы первым белорусским олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе стал Олег Караваев. Он начал заниматься борьбой довольно поздно – в 16 лет, но был на редкость координированным, пластичным, прыгучим, подвижным, сильным и поэтому все сложнейшие упражнения схватывал моментально. А его стиль ведения поединка до сих пор никто не может повторить с достаточной точностью. И всегда грозным оружием белорусского гения борцовского ковра был фирменный «накат»…

В 60-е годы личный тренер Олега Караваева – Иосиф Иванович Оборский, а также другие наставники сборной Белоруссии – Михаил Иванович Мирский, Алексей Григорьевич Куценко – верили в то, что белорусская школа борьбы классического стиля будет лучшей в СССР. И подтверждали это результатами.

На чемпионате Советского Союза в 1958 году наши борцы-классики в командном зачете заняли второе место, а в 1959-м на Спартакиаде народов СССР – третье.

…До римской Олимпиады оставалось совсем немного времени. Надежды белорусского спорта были связаны в первую очередь с Олегом Караваевым, который в личном зачете являлся пятикратным чемпионом СССР и чемпионом мира.

В олимпийский Рим Олег Караваев отправился в ранге сильнейшего борца в своей весовой категории.

…Шел пятый день Олимпийских игр в Риме. На счету у советской команды по классической борьбе не было ни одного «золота». В олимпийской предстартовой заявке значилось 28 спортсменов из 28 стран. В команде СССР все надеялись на белорусского титулованного единоборца. Ведь невысокий, крепко сбитый Олег Караваев, по словам очевидцев, всегда создавал великолепный борцовский спектакль на ковре, в котором был и автором, и режиссером, и актером. Его великолепная техническая подготовка позволяла смело импровизировать. Он мог, конечно, провести одну схватку лучше, другую – хуже, но каждая из них была схваткой именно Олега Караваева – нестандартная, оригинальная, своя. Ну а пресловутой толкотни, чем начинала страдать классическая борьба, он не терпел и никогда не попадался на удочку любителей подобной манеры ведения поединков.

Симпатичному и обаятельному парню суждено было покорить и итальянскую публику.

Согласно жеребьевке, минчанин в первом круге встретился с норвежцем Джонсом Твейтеном. Уже на первой минуте Олег оказался на безнадежном «мосту». Твейтен прикладывал максимум усилий, чтобы припечатать соперника лопатками к ковру. И давил, давил… Самодовольно сделал паузу, видимо, посчитав, что жертва уже «доходит». И тут, как из пружины, выскочил Караваев. Молниеносно выполнил контрприем и тушировал растерявшегося Джона. На лопатках оказался и бельгиец Эли Верховен. В третьем круге – упорнейший 12-минутный поединок с югославом Стефаном Дорой, который завершился победой борца из Минска. Очередной барьер – схватка с ливанцем Накоузи – не стал преградой на пути к Олимпу.

Согласно жеребьевке, минчанин в первом круге встретился с норвежцем Джонсом Твейтеном. Уже на первой минуте Олег оказался на безнадежном «мосту». Твейтен прикладывал максимум усилий, чтобы припечатать соперника лопатками к ковру. И давил, давил… Самодовольно сделал паузу, видимо, посчитав, что жертва уже «доходит». И тут, как из пружины, выскочил Караваев. Молниеносно выполнил контрприем и тушировал растерявшегося Джона. На лопатках оказался и бельгиец Эли Верховен. В третьем круге – упорнейший 12-минутный поединок с югославом Стефаном Дорой, который завершился победой борца из Минска. Очередной барьер – схватка с ливанцем Накоузи – не стал преградой на пути к Олимпу.

И вот финал. Когда белорусский атлет вел финальный поединок, у тренеров сердце

Ученик и тренер: Олег Караваев и Михаил Мирский

замирало от волнения, а у болельщиков – от восхищения. Олег Караваев не давал сопернику ни минуты передышки, атаковал смело, рискованно, без оглядки на тылы. Иногда казалось, что спортсмен играет ва-банк: одно опрометчивое решение или какое-то мгновение волевой или физической расслабленности, и его преимущество обратится в прах. Однако выдающийся мастер не сделал ни одного неверного движения и выиграл по баллам у румына Черни.

В шести поединках он одержал шесть побед! По итогам турнира борцов-классиков в олимпийском Риме Олег Караваев был признан самым техничным спортсменом. Его золотая медаль в легчайшем весе стала первой в копилке олимпийских наград белорусских спортсменов.

Победы О.Караваева случайными не назовешь. Тактико-технический арсенал борца был настолько богат, что многие удивлялись, откуда он черпает новые приемы.

К Олимпиаде белорусские тренеры во главе с М.Ш.Мирским разработали 17 вариантов переворотов.

Золотая олимпийская медаль Олега Караваева стала катализатором в развитии отечественной борьбы. После олимпийских событий в 1960 году в Минске прошел командный чемпионат СССР по греко-римской (тогда классической) борьбе. Не удивительно, что в те дни здание Минского цирка посетило небывалое количество поклонников этого вида спорта. На арену выходили олимпийские чемпионы – Автандил Коридзе из Грузии, москвич Борис Гуревич, украинский борец Иван Богдан, а также российские чемпионы мира – Николай Гараев, Константин Вырупаев и Владимир Сташкевич. Однако не сложно представить, какой шквал аплодисментов обрушился после того, как вышел на ковер и положил соперника на лопатки олимпийский чемпион Олег Караваев. Тогда впервые в истории греко-римской борьбы белорусская сборная в командном зачете победила на чемпионате СССР.

. После триумфа в Риме олимпийский чемпион побеждал еще в личном первенстве на чемпионате СССР в 1962 году.

. После триумфа в Риме олимпийский чемпион побеждал еще в личном первенстве на чемпионате СССР в 1962 году.

Но в его душе произошел какой-то надлом, с которым справиться он был не в состоянии. Началась глубокая драма прекрасного человека и великого спортсмена. И 23 августа 1978 года в возрасте сорока двух лет олимпийский чемпион ушел из жизни.

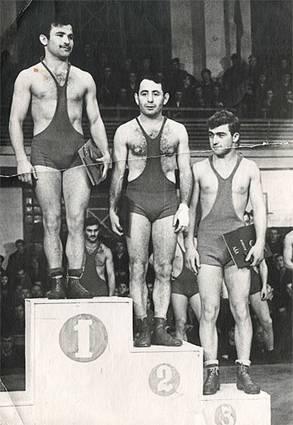

Чемпионат СССР, г. Саратов. Очередная победа Олега Караваева . Ступенькой ниже – его друг и соперник чемпион олимпийских игр Борис Гуревич.

.

Пионерский лагерь им. Гастелло под Минском. В те далекие времена

существовала добрая традиция: известные спортсмены выезжали в пионерские лагеря и встречались с детьми. Это был настоящий праздник для них.

На фото: Ребята внимательно слушают рассказ олимпийского чемпиона Олега Караваева.

Встреча в пионерском лагере. Моя дочь Люся (рассматривающая медали) до сих пор хранит это фото в семейном альбоме. А она ведь уже бабушка…

Встреча в пионерском лагере. Моя дочь Люся (рассматривающая медали) до сих пор хранит это фото в семейном альбоме. А она ведь уже бабушка…

Два брата:

Чемпионы СССР Олег и Игорь Караваевы.

Грустно! Рано Олег ушел из жизни! А сколько он мог бы еще радовать нас своими успехами.

С кем бы не разговаривал о нем – самые лестные отзывы о его спортивных способностей и великолепных человеческих качествах.

Не уберегли мы его!

Но в нашей памяти он остался как выдающийся спортсмен, герой Римской Олимпиады, неоднократный чемпион мира , СССР, Заслуженный мастер спорта СССР, кавалер ордена Трудового Красного знамени и медали «За трудовое отличие». Мой бывший студент Олег Караваев – славный сын двух народов (мать – еврейка).

Сегодня школа греко-римской борьбы в Минске носит имя Олега Караваева, первого белорусского олимпийского чемпиона в этом виде соревнований, а с 1994 года в белорусской столице проводится международный турнир его памяти.

Некоторые мысли вдогонку

Закончив материал и еще раз прочитав его, я понял: что-то не договорил, какя-то не завершенность мысли в нем.

Ну, действительно, физически здоровый человек, великий спортсмен, чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе в 42 года уходит из жизни. Как это могло произойти?

Многие осведомленные мои читатели наверно помнят , что ранний уход из жизни Олега Караваева , к сожалению, не единичный случай, особенно, в спортивной элите бывшего СССР. Почему?

Справедливости ради, надо отметить, что спорт в стране нашего Исхода был предметом заботы и внимания партийных и государственных органов. Нигде в мире не было такой разветленной, четко организованной системы выращивания чемпионов.

Сила советского спорта была в формуле: «Ты за страну, страна – за тебя!». Ты – часть страны. Но это был форменный камуфляж, настоящий обман. В Системе не было предусмотрено, чтобы спортсмены после окончания своей спортивной карьеры могли найти себя в реальной жизни.

Социализм, который мы проскочили, пытался использовать личность, в том числе и спортсмена, в идеологических целях. Пока он показываал высокие результаты, его лелеяли, награждали, поднимали на пьедестал. Но трагизм великого спортсмена заключается в краткости его карьеры: выстрелил один раз и все. О нем забыли! Никто, никому не было дело к организации социальной адаптации элитных спортсменов.

Великий спортсмен был разменной монетой в руках правящей партии, и не более. Привилегии, почет и внимание к этой личности вскоре исчезали. И живи как хочешь. Олег Караваев – зеркало той Системы: герой и жертва

Все, что умел в этой жизни 27-летний Олег- это бороться. Как и многие другие великие спортсмены, владея дипломом о высшем спортивном образовании ( многие читатели догадываются о цене этого диплома), не приспособленный к жизни, Олег не находил себе применения даже в области спорта. Ведь не все великие спортсмены могут стать тренерами-педагогами.

Его по-прежнему искроенне любили, уважали, узнавали на улицах, приглашали на приемы. Но все чаще олимпийского чемпиона видели в компаниях сомнительных друзей. Я помню, что наглые прилипалы присосались к Олегу еще после будапешствкого триумфа, а после Рима их стало еще больше. Они без запрения совести останавливали своего кумира даже на проспекте, чтобы затащить его в рюмочную (был в то время такой «питательный» пункт на Ленинском проспекте в Минске)…

Нередко, как отработанный материал, Система выбрасывала этих караваевых в мусорную яму и они, вольно невольно, ломались, опускались на дно общества. Плохо кончали…

Я не хочу выглядеть занудой и делать обобщения. Знаю немало великих спортсменов, которые по окончании спортивной карьеры находили в себя силу воли начать все с нуля и сумели найти достойное место в жизни. Более того, нередко спортивный опыт и закалка способствовали к возвышению в другом виде деятельности.

Несомненно, очень много зависит от личности спортсмена, но еще больше от отношения общества к ней.

В спорте, на мой взгляд, человек должен ощутить свою святость. И должен отличаться от ожиревшего бездельника именно этой святостью. Но одновременно нужна вера. Нужно воспитание. Нужна духовность. Нужно внимание общества …

Павел Катцен тренер, сотворивший чудо! В Америке!

Павел Катцен тренер, сотворивший чудо! В Америке!

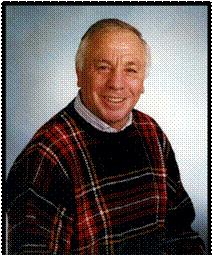

Катцен Павел родился в Риге в победном 1945 году. Мастер спорта по греко-римской борьбе. Окончил Ленинградский институт физической культуры им. П.Ф.Лесгафта по специальности спортивная борьба. Эмигрировал в США в 1978 году.

Главный скарб, который привез с собой за океан – учебники, книги, методические пособия по спортивной борьбе.

Павел терпеливо испил чашу эмигранта, хлебнув свою дозу до дна.

Нимало покочевал по американским просторам в поисках борцовского счастья. Но кому нужен малоизвестный советский спортсмен, не искушенный тренер в Америке, тем более по греко-римской борьбе! Да, к тому же еще, с корявым английским. Но, видимо, Всевышним было заранее предначертано, чтобы на его пути попались приличные люди, узревшие в нем специалиста.

…На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее с особой яркостью вспыхнула звезда тренера Павла Катцена: его подопечный Рулон Гарднер сотворил сенсацию в истории спортивной борьбы, одержав победу над самым титулованным борцом планеты – Карелиным, непобедимым, трехкратным чемпионом Олимпийских игр. И этим, уважаемые читатели, все сказано.

…Наши пути пересеклись в 1992 году. Буквально через две недели после того, как я с семьей приземлился в аэропорту им. Кеннеди. Потерпев неудачу при попытке продолжить свою научно-педагогическую деятельность в Филадельфийском универсистете, я понял, что надо «менять коньки на санки» (помните, у Высоцкого) и пошел искать еврейское счастья в Еврейский Центр «Шорфронт» на Брайтоне.

Павел Катцен – руководитель спортивного отдела Центра был краток и достаточно корректен: «Да, помню, Ваша фамилия была на слуху в Союзе и, судя по Вашим учебникам и нашумевшим телепередачам «Спортландия», Вы специалист высокой квалификации, но, к сожалению, предложить Вам ничего не могу. Разве что на позицию волонтера, попробуйте…».

По правде говоря, я тогда еще толком не понимал значение этого слова, но зацепился. Надо же было что-то делать. Попробовал. И вот , благодаря проницательности и доброты души Павла, я уже около 17 лет все еще «пробую», создав своеобразную школу здоровья на Брайтоне для пожилых людей.

Надо отметить, что организатор и руководитель Павел был отменный. По манерам общения с людьми он мне напоминал моего первого заведующего кафедрой спортивных игр в родном моем Белорусском институте физкультуры, бывшего фронтовика, заслуженного тренера по волейболу Григория Ароновича Вольштейна, который никогда мне не приказывал, не делал замечания, а просто спокойно сказать: «Не кажется ли Вам, Евгений Моисеевич, что правильнее было бы…». Вообщем, под началом Павла мне работалось вполне конфортно. Но, видимо, ему была уготовлена совсем другая участь.Он ведь буквально грезил борьбой…

Последние годы Павел как-то исчез из моего поля зрения. И вот, выдался случай. Приступив к разделу о борцах-евреях США в своей новой книге «Препоясавшие чресла», я невольно вспомнил, что лучшего консультанта по этому региону мне не найти. После некоторых поисков, мы состыковались. Павел принес с собой увесистые фотоальбомы, вырезки из газет и журналов о своей тренерской деятельности в Америке, которые, наверно, сами могли бы потянуть на отдельную книгу. И , как водится, за рюмкой чая , мы с ним разгворились «за жизнь». Благо у нас нашлось много общих знакомых по «той» и здешней жизни.

А вообще-то, я еще раз убедился, что его, как и всех тяжеловесов, трудно разшевелить. Но, если уж это как-то удалось, то считай, что тебе повезло. Мне повезло. Его рассуждения о спорте, в особенности, о борьбе – заслушаешься . Он как ходячая энциклопедия с глубоким педагогическим анализом. Что стоит, например, его экскурс в историю (теперь уже история!) победы своего подопечного Рулона Гарднера над Великим Александром Карелиным. Четыре долгих года он вместе со своими коллегами-тренерами по сборной страны готовили этот миг удачи. Они заранее предугадали, что решающий поединок на ковре в Сиднее будет, все-таки, именно этот: Карелин – Гарднер . А Павел, как он признался, давно ведь следил за Карелиным. Он моделировал ситуации, подбирал спарринг-партнеров, прикидывал и примерял. Одним словом, готовил «бомбу». И она-таки взорвалась…

Я , конечно, не специалист по этой части, но мне тогда тоже показалось, что в исходе этого поединка вмешался Его величество случай или случайность – ведь Карелин никогда не проигрывал. К слову, некоторые даже коронованные специалисты, многие знатоки-журналисты на горячую голову утверждали, что здесь не обошлось без «Проделок Скопена», судейского «промаха» или подковерного фокуса. Ну, на самом деле, как мог Великий Карелин проиграть? Он же ведь общепризнанный король мирового ковра! Но, поостыв немного, поразмыслив на трезвую голову и, особенно, услышав мнение самого Карелина (Великий остался Великим!), многие смирились и поняли,

Я , конечно, не специалист по этой части, но мне тогда тоже показалось, что в исходе этого поединка вмешался Его величество случай или случайность – ведь Карелин никогда не проигрывал. К слову, некоторые даже коронованные специалисты, многие знатоки-журналисты на горячую голову утверждали, что здесь не обошлось без «Проделок Скопена», судейского «промаха» или подковерного фокуса. Ну, на самом деле, как мог Великий Карелин проиграть? Он же ведь общепризнанный король мирового ковра! Но, поостыв немного, поразмыслив на трезвую голову и, особенно, услышав мнение самого Карелина (Великий остался Великим!), многие смирились и поняли,

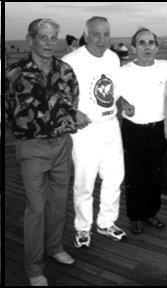

Хаим Коган (второй слева) – консультирует Павла

что Рулон Гарднер – с подачи именно Павла Катцена и других тренеров сумел ниспровергнуть самого короля с борцовского трона, прервав эпоху Карелина в истории борьбы…

Как давно успел заметить, Павел, ко всем своим выдающимся педагогическим способностям, еще незаурядный к тому философ. Опять же, ловлю сея бя на мысли: склонность к философским рассуждениям присуще некоторым великим борцам. Именно борцам, а не представителям других видов спорта. Невольно задумываюсь: неужели и до сего дня генетика Ароистотеля – величайшего философа и известного борца – передалась нашим современникам – борцам?

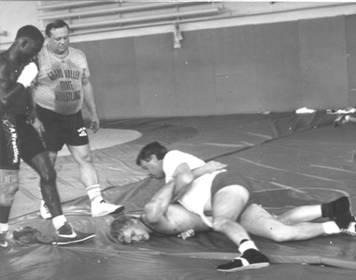

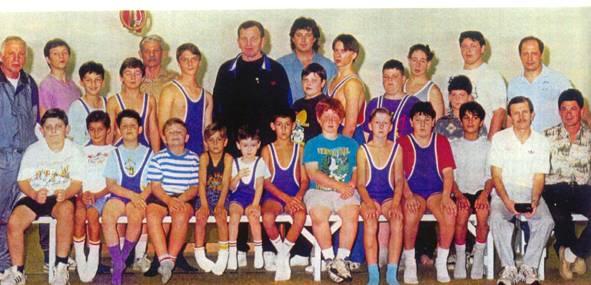

Сборная команда США по греко-римской борьбе. В центре Павел Катцен

Итак, чтобы мы ни говорили, Павел Катцен – уникальная личность.

Ну, посмотрите, сами: в Америку приехало довольно много именитых, высококвалифицированных специалистов по спортивной борьбе, заметных спортсменов. Но, к большому сожалению, мало кому удалось, по-настоящему, поймать Жар-птицу и продолжить свой профессиональный путь по своей специальности. ( я уже не говорю подняться до уровня тренера национальной сборной, как Павел). Случай с Павлом Катценом, повторюсь, уникален.

Ну, посмотрите, сами: в Америку приехало довольно много именитых, высококвалифицированных специалистов по спортивной борьбе, заметных спортсменов. Но, к большому сожалению, мало кому удалось, по-настоящему, поймать Жар-птицу и продолжить свой профессиональный путь по своей специальности. ( я уже не говорю подняться до уровня тренера национальной сборной, как Павел). Случай с Павлом Катценом, повторюсь, уникален.

Правда, как Павел сам утверждает, он имел до этого прилежную тренерскую базу, унаследовав ее еще в Риге, тренируясь и работая с таким корифеем борцовского искусства, как Заслуженный тренер СССР Хаим Коган – тренера сборной команды Советского Союза (фото слева). Так что, все имеет свои истоки: Хаим Коган своевременно подставил ему свои плечи, чтобы Павел дальше втдел, за что Павел ему бесконечно благодарен…

Думаю, и наверно не без основания, что, кроме всего, Павел Катцен, как никто другой, очень четко и своевременно уловил тонкости и особенности американской ментальности, правопорядков и тенденцию спортивной борьбы в Америке. Или, иначе говоря, он попал в нужное время и нужное место. Вот, пожалуй, главное, что дало ему возможность выдвинуться в число тренерского состава сборной страны, сохраняя этот статус на протяженипи четырех олимпийских циклов! Это что-то значит! Я, напрмер, не знаю аналогичных случаев в Америке по отношению к нашим специалистам по спорту.

Второй слева – Павел Катцен, крайний справа – Рулон Гарднер

В Америке, как известно, нет специальных спортивных званий, как «там»

были. Но я видел его памятные сувениры ( в том числе и изумительное именное

кольцо-перстень, усеянное драгоценными брилльянтами и камнями, благодарственные письма и статьи о нем в американской печати. И мне необычайно стало тепло и приятно на душе за то, что наш эмигрант-соплеменник, мой добрый старый приятель Павел Катцен заставил всю Америку уважать себя , продлив эстафету существенного вклада еврейских тренеров и спортсменов во славу американского спорта. Знай наших!

Джейкобсон получил чек на 50 тысяч фунтов стерлингов

|

Сатирический роман “Проблема Финклера” удостоен Букера

|

В центре романа – тема самоидентификации евреев в современном британском обществе. Книга – о человеческих отношениях, о дружбе непохожих друг на друга школьных друзей, двое из которых являются евреями, а третий хочет им быть, – стала первым откровенно юмористическим произведением, получившим Букера за всю историю премии.

Это 11-й по счету роман Джейкобсона. В центре его – фигура бывшего радиопродюсера Би-би-си Джулиана Треслава, которого избивают по дороге домой после вечера, проведенного с друзьями. После этого нападения его понимание себя и своей идентичности начинает меняться.

По словам Джейкобсона, его роман описывает ощущения человека, который смотрит на евреев со стороны и жалеет, что не принадлежит к их числу. “Я привношу еврейское мышление в классический британский роман”, – пошутил он.

Жюри в составе пяти членов собралось во вторник вечером и в течение часа пришло к решению о присуждении престижной литературной премии.

Джейкобсон, который живет в Лондоне, родился в Манчестере, учился в Кембриджском университете и долгие годы преподавал в австралийском Сиднее, а затем вернулся в Британию и стал лектором в колледже Селвин в Кембридже.

Он ведет еженедельную и очень популярную колонку в газете Independent и неоднократно выдвигался на премию Букера. Источник – Единый Российский портал, er.ru

Григорий Новак

…Закон равновесия универсален: нередко в минуту самой большой твоей радости, когда весь мир, кажется, поет и танцует, обязательно вкрадется горе. Вспоминаю: 30 лет назад – захватывающий спортивный праздник Олимпиады-80 в Москве. Все ликуют. И в это время – смерть всеобщего любимца Владимира Высоцкого, беда гимнастки Лены Мухиной. А за неделю до открытия Игр в Москве мир тяжелой атлетики простился с великим чемпионом Григорием Новаком…

Один из лучших в “Великолепной десятке”

Люди моего поколения помнят, какие были в местечках крепыши-евреи, самородки-силачи среди кузнецов, извозчиков-балагол, мясников и другого трудового люда. И не случайно среди тех, кто создавал, прославлял зарождающийся советский спорт, в частности – тяжелую атлетику, было много евреев. К сожалению, это долго замалчивалось и, к еще большему сожалению, замалчивается до сих пор.

Сегодня Новака помнят лишь старики. Таких, как он, если и были такие популярные атлеты, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Не случайно Григорий Новак занял одну из верхних строчек в международном конкурсе “Великолепная десятка”- лучших спортсменов-евреев из бывщего СССР (2000, Нью-Йорк).

Мне повезло. Много полезного я почерпнул из контактов с бывшим московским врачом из Бруклина Владимиром Смирновым, у которого наблюдался чемпион. Да и я имел честь время от времени встречаться с ним.

“Русский богатырь”, или “Ду бист а ид?”

Помнится, еще в армии я однажды увидел в «Правде» – на первой странице! – крупный заголовок: «Григорий Новак – русский богатырь».

Я был несколько озадачен. Мне казалось… И надо было случиться, что этот “русский богатырь” в 1946 году, возвращаясь с первенства мира в Парижа домой, решил проведать своего друга детства, начальника парашютно-десантной службы нашей части в Пскове Григория Гиммерфельда (к слову, он мне очень много рассказал о Григории).

На встрече личного состава полка с Новаком я как-то усомнился в «русскости» этого богатыря. Несколько позже, на совместной тренировке в спортзале Дома офицеров, мои сомнения полностью улетучились. В особенности, когда после представления всех атлетов он прилюдно (а может быть, и демонстративно) обратился ко мне на идиш: «Ду бист а ид?» (Ты – еврей?).

Правда, долго еще после этого мастер-класса Григория Новака начальник СМЕРШа нашей части то и дело таскал меня в свой кабинет (под лестницей в солдатской столовой), допытываясь, о чем мы разговаривали и на каком языке. Ну, о чем могли говорить два еврея в те послевоенные годы? О войне, о погибшей моей семье в Пинске, о парашютно-десантной солдатской службе…

На прощанье Новак подарил мне очень хорошую бритву, помню, “Sollinger”. Брились всем взводом, пока не выкрошилось лезвие…

Вспоминает друг детства Гриша Гиммерфельд

Григорий Новак родился в 1919 году в ставшем печально известном Чернобыле. В начале тридцатых семья переехала в Киев, на Софиевскую улицу. Гриша рос коренастым парнем невысокого роста, отличался недюжинной силой и непрочь был подраться, демонстрируя силу и акробатические трюки. Учился в еврейской школе № 25, которая находилась недалеко от площади Богдана Хмельницкого. По окончании семи классов Гриша Новак решил пойти работать. Тогда многие ограничивались обязательным семиклассным образованием. Ирма, его отец, взял Гришу к себе на работу. Они рыли котлованы под строительство домов. Уточним – рыли вручную, затем грузили выкопанную землю на подводы и вывозили лошадьми. Наверное, этот тяжелый физический труд закрепил силу, вложенную природой в еврейского парнишку. В свободные минуты на строительной площадке возникали импровизированные конкурсы-схватки между строителями и грузчиками. Несмотря на молодость, Гриша постоянно выходил победителем – то ли в борцовской схватке, то ли в поднятии груза.

И вполне естественно, что в конце концов Григорий записался в секцию борьбы общества «Динамо». Уже на первых порах в секции ему не было равных. Не обладая никакой техникой, преимущественно за счет физических качеств новичок клал всех на лопатки. В те годы, как обычно, секции борьбы и тяжелой атлетики были родственны. И тренер (к сожалению, автор этих строк запамятовал его фамилию, хотя Григорий его неоднократно упоминал) перевел его к штангистам. Это было году в 1938-м или 39-м. А через год (!) дебютант стал чемпионом СССР в полусредней весовой категории. Десять раз Григорий Новак становился чемпионом страны.

… И великодержавные амбиции

Долгое время, как известно, советский спорт, как и вся страна Советов, находился за “железным занавесом”. Но пришло время, когда внутри- и внешнеполитические интересы, престиж страны, великодержавные амбиции, необходимость развития спорта потребовали участия СССР в международных соревнованиях. Только лишь после Отечественной войны наши спортсмены стали выходить на международную арену. Приподнять этот “железный занавес” по праву суждено было советским тяжелоатлетам. Это именно они прорубили “окно в Европу”. Попутно замечу, что этот выбор был неслучаен. Ведь многие представители тяжелой атлетики еще в 1920-1930 гг. показывали феноменальные результаты.

В 1946 году советская федерация тяжелой атлетики была официально принята в состав Международной федерации, и сборная Союза впервые отправилась выступать на мировой чемпионат в Париж. Основу команды составляли киевляне (в те годы центром тяжелоатлетического притяжения был Киев). К слову, в составе сборной команды были еще двое еврейских парней – Ефим Хотимскмй и Яков Полонский. Перед поездкой во Францию их вызвали в Москву на сборы, где, кроме тренировок, как вспоминал Григорий, их учили, как держать вилку, нож и т.п., а также – как вести себя в капиталистическом обществе. Конечно, как это водилось, кроме тренеров и спортсменов, в составе делегации были и представители «в штатском».

Париж, 1946

Итак, Париж встречал сильнейших людей планеты. И надо было случиться, что на вокзале к команде подошел пожилой еврей, расспрашивая, кто из них будет Новак. Ему показали. «Как зовут твоего отца ?», – спросил он Гришу. Тот ответил : «Ирма, родом из Чернобыля». Незнакомец бросился к опешившему Новаку с объятиями: «Я твой родной дядя!». Они, конечно, никогда до этого не виделись. Но дядя по афишам узнал о том, что в Париж прибывает команда советских штангистов, среди которых есть Григорий Новак. А на следующий день весь Париж обошел снимок встречи Григория Новака со своим французским дядей. Забегая несколько вперед, уточню, что Новаку потом припомнили эту незапланированную встречу. Припомнят и то, что после соревнований этот дядюшка-буржуй, владелец крупного швейного предприятия, закатил банкет в фешенебельном ресторане в честь племянника и его друзей.

Мировые рекорды – и деньги

В Париже Григорий установил мировой рекорд, набрав в сумме троеборья (жим, рывок, толчок) 425 кг, и занял первое место. Это было невероятно! По несколько раз взвешивали штангу, взвешивали и чемпиона. При этом надо было при всем честном народе стоять в костюме Адама, что не очень импонировало спортсмену. Говорят, что понадобилось вмешательство посла СССР во Франции, чтобы Григорий не на публике прошел эту процедуру. Итак, родился первый советский чемпион мира – еврейский чемпион.

Что касается рекордов Новака, то здесь – особый разговор. Так как за каждый рекорд тогда «родная страна» отстегивала рекордсмену 25 тысяч рублей (в старых, послевоенных исчислениях), Григорий разработал свою тактику. Примерно раз в месяц он вносил очередную поправку на …0,5 кг. Ни больше, ни меньше! Друзья-то знали, что могучий Новак запросто мог бы улучшить рекорд не на мизерные полкило, а, скажем, на 5 кг. Но кому это надо было?! Гриша лишь улыбался и растягивал удовольствие. Так, за свою спортивную карьеру он установил 23 рекорда мира и 86 рекордов СССР. По их количеству – это тоже рекорд, который долго никто не мог превзойти.

К сожалению, Григорию Ирмовичу принадлежит еще один печальный, последний рекорд. После его смерти вскрытие показало, что он перенес 10 инфарктов! Такова цена рекордов и жизненных потрясений…

Еврейское начало и русская водочка

Уж чрезмерно он стал популярным, этот «русский богатырь», который при каждом удобном случае подчеркивал свое еврейство. Справедливости ради согласимся, что этот незаурядный спортсмен не чурался русской водочки. Не то чтобы буянил, но вел себя довольно раскованно (я был тому свидетелем), что не очень нравилось и начальству. И грянул гром!

На помосте – Григорий Новак; записка Новака на идиш

своему другу-тренеру Михаилу Мирскому

Историкам еще предстоит выявить истинную причину столь строгого наказания первого советского чемпиона мира, серебряного призера Олимпийских игр в Хельсинки, выдающегося атлета ХХ века. Но есть основание утверждать, что в Сталинграде в том печально памятном 1952 году (в год расстрела на Лубянке членов Еврейского антифашистского комитета) теми же органами была организована провокация против еврейского чемпиона. А уж на Лубянке умели обтяпывать подобные делишки! Вскоре появился приказ высшего спортивного руководства, в результате которого Григорий Новак был лишен почетного звания заслуженного мастера спорта. Его дисквалифицировали и… задолжали ему 500 тысяч рублей за ранее установленные рекорды. Расчет был на то, чтобы вывести Новака из строя, а может быть, и из круга жизни. Но не на того наскочили.

Судьба случайно свела нас вторично. Новак вовсе не выглядел сломленным. Вокруг него были друзья, которые не давали ему унывать. Но вот еще один штрих к общей картине о провокации. В Подольском райкоме партии устроили «суд линча» над Ирмой Новаком, отцом чемпиона мира. Отобрали партбилет, мотивируя тем, что он в анкете не указал о своем французскогм брате. Правда, придет время – и билет ему вернут, и Григория восстановят во всех титулах. Но это будет потом.

А пока Григорий ушел в цирк и стал…

И здесь заблистал ярчайшими выступлениями. Вскоре, когда сыновья подросли, он создал бесподобное цирковое шоу. Мне запомнилось его выступление в Минском цирке. На ярко освещенной арене появился уже немолодой, седоватый, с очаровательной улыбкой мужчина атлетического телосложения с широкой лентой через плечо, на которой сверкали многочисленные награды. Все присутствующие стоя встретили легендарного спортсмена-артиста. Новак чрезвычайно легко жонглировал различными тяжестями и демонстрировал различные силовые акробатические трюки. Но коронным номером чемпиона мира был следующий, – я его до сих пор помню: Григорий сделал «мостик», на нем разместили щит, накоторый въехала автомашина с пассажирами…

Люди понимали, что это не фокус и не оптический обман, а демонстрация высочайших человеческих возможностей. Публика ревела от восторга. В другом трюке Новак ложился на спину, принимая на ноги штангу весом 230 килограммов, а в руки брал 130-килограммовую штангу. Дальше на ноги отца становился, в свою очередь, державший 60-килограммовую штангу сын Роман, а другой сын, Аркадий, делал стойку, опираясь на гриф штанги, которую держал в руках отец. Вес пирамиды составлял 600 килограммов – невиданный по тем временам вес. Правда, в жизни Григорий Новак нес на себе ношу куда большую. И в своей цирковой карьере Новак добился многого. К своим спортивным титулам он вскоре добавил и звание заслуженного артиста РСФСР.

А что в Америке?

30 лет назад, 10 июля 1980 года, Григорий Новак, десятикратный чемпион СССР и первый советский чемпион мира, заслуженный мастер спорта, заслуженный артист РСФСР, скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности. Был ему всего 61 год.

Пройдут годы и годы. Поколения сменят поколения. На смену нынешним чемпионам придут новые. Но имя Григория Новака никогда не сотрется в памяти людской. И через много лет, вспоминая великого чемпиона, многие скажут о нем: “Неповторимый, первый из первых чемпионов мира на мировом тяжелоатлетическом помосте!”.

Вместе с тем прискорбно, что в Америке, где получили приют многие бывшие советские спортсмены, соратники Григория Ирмовича Новака, при наличии столь мощных еврейских общественных организаций, имя первого чемпиона мира предано забвению. Судите сами: на множестве интернет-сайтов газет, в том числе – с “еврейским акцентом”, увы, ни слова о величайшем спортсмене ХХ века. А жаль…

Некоторые мысли вдогонку

Не могу похвастаться близким знакомством с этой незаурядной личностью: наши встречи с Новаком были если не шапочного порядка, но очень кратковременными и, наверное, случайными, хотя и насыщенными: послевоенный псковский мастер-класс, московское кафе на улице Горького, минский Госцирк и квартира знаменитого тренера по греко-римской борьбе Михаила Шлёмовича Мирского…

Написал “случайные”, а сам подумал – и судьбоносные, особенно первая, в далеком 1946 году, когда этот “русский богатырь” спросил у меня: “Ду бист а ид?”. Это был своего рода вызов гордого еврея окружающей действительности. Вот тогда-то, теперь понимаю, именно он зажег в моей душе искру тлевшего в ту пору еврейства. Это был своего рода трамплин, стартовая площадка для начала многолетних моих поисков евреев – великих спортсменов.

Спасибо тебе, Григорий Новак – достойный сын нашего народа, чье имя по праву украсило Международный зал славы еврейского спорта в Израиле. Источник: Электронная газета ”Мы здесь” № 280, октябрь 2010 – newswe.com .

Нет никаких шансов на то, что палестинцы признают Израиль государством еврейского народа. Такое мнение высказал 12 октября в интервью радиостанции «Галей ЦАХАЛ» министр по стратегическим делам и заместитель премьера Моше Яалон.

По его словам, произнесенное вчера с трибуны Кнессета главой правительства Биньямином Нетаниягу требование признать Израиль государством еврейского народа – отнюдь не новое: «Однако палестинцы не готовы выполнить его, поскольку просто не признают существование еврейского народа».

Как отметил Яалон, «палестинцы не хотят обещать, что по достижении соглашения откажутся от претензий к нам. С начала процесса Осло они не желают декларировать, что с подписанием мирного договора наступит окончание конфликта».

На вопрос, следует ли его из его слов, что переговоры между Израилем и ПА – пустая трата времени, министр ответил: «Мы не горим желанием продолжать управлять сотнями тысяч палестинцев. Но нет смысла говорить о границах, когда палестинцы только получают и ничего не дают взамен. Они ни на миллиметр не отступили от своих позиций. До сих пор мы получали только террор в ответ на уход ЦАХАЛа с тех или иных территорий».

«Согласно плану «Дорожная карта», в ПА должна была быть проведена реформа системы образования, палестинцы обязаны были признать Израиль, – добавил министр. – Но и сегодня ПА отрицает, что между еврейским народом и землей Израиля существует неразрывная связь. С их точки зрения, оккупация началась не в 1967-ом, а в 1948 году. В этом уверен не только ХАМАС, но и Абу-Мазен. Пора нам избавиться от иллюзий. В «семерке» (военно-политическом кабинете правительства Израиля – ред.) я не знаю министра, полагающего, что можно достигнуть окончательного урегулирования с палестинцами в обозримом будущем». Портал ISRAland – израильские новости

Между Иерусалимом и Иерихоном появится новый аэропорт, позволяющий принимать и отправлять международные рейсы. Аэропорт будет принадлежать администрации ПА. Но поскольку “воздушные ворота” должны распахнуться в “Зоне С”, над которой Израиль сохранил полный контроль, для строительства необходимо получить разрешение израильского правительства. По информации газеты “Маарив”, администрация Махмуда Аббаса уже обратилась с соответствующей просьбой к Израилю.

Главный инженер в администрации ПА Али Шати в интервью газете “Маарив” отмечает, что аэропорт между Иерусалимом и Иерихоном вначале хотели назвать в честь Ясера Арафата, но затем от этого плана отказались в пользу более нейтрального названия: “Международный аэропорт Палестины”.

По данным газеты “Маарив”, на строительство аэропорта уже получено разрешение от Международной организации гражданской авиации (ICAO).

В палестинской администрации уверены, что в ближайшее время будет получено разрешение на строительство и от Израиля. Ведется поиск средств для осуществления данного проекта. NEWSru.co.il

Представитель президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса отверг предложение израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу о продлении моратория на строительство еврейских поселений на Западном берегу в обмен на признание государства Израиль. Об этом 11 октября сообщает “Гаарец”.

С точки зрения палестинской стороны, конфликт вокруг израильских поселений на Западном берегу не имеет ничего общего с вопросом о признании еврейского государства. Предложение о продлении моратория было озвучено Нетаниягу в понедельник в ходе выступления, посвященного открытию зимней сессии кнессета.

Лидеры Палестинской автономии называют продление моратория на строительство главным условием для возобновления переговоров с Израилем, начавшихся в США в сентябре. Переговоры были приостановлены и фактически сорваны после того, как в сентябре 2010 года истек десятимесячный запрет на строительство новых зданий, и поселенцы возобновили работы.

Палестина считает территории на западном берегу Иордана своими землями, а строительство еврейских поселений в этом регионе – главным препятствием к созданию единого палестинского государства.

Две главных политических силы Палестинской автономии – возглавляемый Аббасом ФАТХ и ХАМАС, который западные страны и Израиль официально считают террористической организацией, – не признают Израиль в качестве государства. При этом ХАМАС настроен по отношению к Израилю более радикально. Готовность ФАТХ к диалогу с Израилем послужила причиной прекращения переговоров между ФАТХом и ХАМАСом. Lenta.ru

«Ученики – это не те, кого ты учишь, а те, кто считают тебя своим Учителем».

С.Пинский

Почетный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины, заслуженный тренер СССР. Вольная борьба (1936, Киев).

Борцы

Долгое время предполагал, что знаю о борцах довольно много: как никак, а все-таки более 40 лет обучал студентов-борцов, в том числе знаменитых Олега Караваева, Александра Медведя, Леонида Либермана и многих других известных борцов. К тому же, мне посчастливилось сотрудничать с выдающимися наставниками великих борцов, как: Михаил Мирский, Болеслав Рыбалко, Павел Григорьев, Василий Рудницкий, Лазарь Шапиро, Семен Гуманов… Но, только лишь здесь, в эмиграции, начав работать над книгой “Что наша жизнь? борьба!” и, общаясь со своими героями книги, – ранее незнакомых мне личностей спортивной борьбы, я понял насколько еще не “врубился” до конца.

Долгое время предполагал, что знаю о борцах довольно много: как никак, а все-таки более 40 лет обучал студентов-борцов, в том числе знаменитых Олега Караваева, Александра Медведя, Леонида Либермана и многих других известных борцов. К тому же, мне посчастливилось сотрудничать с выдающимися наставниками великих борцов, как: Михаил Мирский, Болеслав Рыбалко, Павел Григорьев, Василий Рудницкий, Лазарь Шапиро, Семен Гуманов… Но, только лишь здесь, в эмиграции, начав работать над книгой “Что наша жизнь? борьба!” и, общаясь со своими героями книги, – ранее незнакомых мне личностей спортивной борьбы, я понял насколько еще не “врубился” до конца.

Не хочу обидеть представителей других видов спорта, но спортсмены-борцы стоят как-то в особом ряду. Ну, они просто не такие как другие…

Борцовский мир – особый мир, и неосведомленному человеку многое в нем порой действительно должно казаться странным. По моим многолетним наблюдениям, студенческие борцовские группы выгодно отличались особыми доброжелательными отношениями между собой. Предательство – редкое явление среди борцов. Рухнуть может все, что угодно, но только не борцовские принципы и устои.

Среди борцов, как заметил, всегда были какие-то особые отношения. Другое и чувство ответственности: этот ведь не футбол. Никто вместо тебя не побежит и не забьет гол. Только сам!

В борьбе вообще принято сохранять отношения даже после ухода из спорта. Не могу пока объяснить, на чем зиждется это необыкновенное братство. Но оно налицо. И еще об одном существенном. Мне показалось, что в борьбе, как ни в одном виде спорта, не было ярко выраженного разделения по национальным признакам.

Как утверждает великий Карелин, – “Главное, что мне дала борьба – это отсутствие боязни работать”. Забегая несколько вперед, отмечу, что многие герои моей книги, достигшие различных высот в различных направлениях человеческой деятельности, непременно аргументируют борьбой как одним из факторов своего жизненного успеха.

Тренер по спортивной борьбе

Современный спорт требует незаурядных способностей от тренера. Он должен владеть всем арсеналом современных знаний, учитывать психологические, социальные, материально-технические и все другие аспекты подготовки спортсмена. Успехи спортсменов во многом зависят от личности тренера – его знаний, педагогического таланта, авторитета, воли, способности к творческому обобщению. Тренер – это, прежде всего педагог, и к нему предъявляются все те же требования, как и к любому воспитателю. Среди профессионально значимых качеств, наряду со многими другими большинство специалистов выделяют мастерство тренера.

Современный спорт требует незаурядных способностей от тренера. Он должен владеть всем арсеналом современных знаний, учитывать психологические, социальные, материально-технические и все другие аспекты подготовки спортсмена. Успехи спортсменов во многом зависят от личности тренера – его знаний, педагогического таланта, авторитета, воли, способности к творческому обобщению. Тренер – это, прежде всего педагог, и к нему предъявляются все те же требования, как и к любому воспитателю. Среди профессионально значимых качеств, наряду со многими другими большинство специалистов выделяют мастерство тренера.

Тренировать – значит стимулировать, держать в разумном напряжении, учитывая не только особенности подопечных, но и тенденции развития спортивной борьбы. Поэтому наиболее важный принцип руководства тренера – заставить своих подопечных думать, думать вместе, выдвигать предложения, творчески мыслить, яснее осознавать личную ответственность за уровень спортивной подготовки.

Тренер по спортивной борьбе — это не тот человек, который показывает ученикам приемы и на этом все. Что здесь может быть нового? Приемы эти еще на древних скалах нарисованы были, здесь все уже придумано и ничего нового не изобретешь. Тренер — это целый комплекс умений: педагогика и психология, анатомия и физиология , умение контактировать с людьми и знание современных методик… Вообщем, надо активно включать мозги, тогда и будет результат.

Достижения спортсменов на соревнованиях, громкие победы – результат тяжелого и напряженного труда. Помимо труда, изнуряющих тренировок, индивидуальных способностей , за успехом спортсмена зримо, а подчас и незримо стоит тренер. Именно от его профессионализма, педагогических способностей, от разработанной или используемой методики зависит успех питомцев.

Думаю, не случайно Верховный Совет СССР в марте 1956 года учредил звание “Заслуженный тренер СССР” как фактор стимулирования работы тренера.

Одним из тех, кто был удостоен такого высокого спортивного звания, был Семен Пинский, проживающий ныне в Лос-Анджелесе. О нем ниже мой сказ.

Из досье Семена Пинского.

Родился в граде Киеве на прославленном Подоле в 1936 году, откуда, кстати, вышло много славных спортсменов. Почетный мастер спорта. Заслуженный тренер Украины и СССР. Судья международной категории. Окончил Киевский институт физической культуры.

Если чуть-чуть расшифровать эти заветшалые строчки, то к этому надо добавить, что Семен- дитя войны, хорошо познавший, что такое нужда и безотцовщина и «почем фунт лиха».

Это теперь, с высоты прожитых лет, мы можем осмыслить факт поголовного увлечения пацанов спортом в те трудные послевоенные годы. А тогда они просто хотели быть сильными, чтобы обидчикам дать «сдачи», чтобы им больше неповадно было по-злобному напоминать еврейским ребятам их родословность. И, конечно, чтобы понравиться одноклассницам…

У Семена все получилось. Со временем он стал прекрасным спортсменом – многократный чемпион и призер Украины, призер чемпионата СССР и многие другие спортивные достижения. Но особенно раскрылся его яркий талант на почве тренерской деятельности.

Человек полагает, а Б-г располагает…

…Теперь, как мне кажется, я его уже знаю хорошо. Правда, мы с ним лично встречались лишь один раз, где-то лет 15 тому назад. И то, знакомство было какое-то шапочное. Конечно, потом сожалел об этом: я ведь тогда уже начал собирать материалы о евреях-борцах. Но вся надежда была на грядущий чемпионат мира в Нью-Йорке по вольной и греко-римской борьбе. Я уже знал, что на это событие соберется вся борцовская знать, в том числе и Семен Пинский приедет из Лос-Анджелесе. Но, как известно, события 11 сентября 2001 года перечеркнули все мои ожидания…

Приступая к работе над книгой “Что наша жизнь? Борьба!”, я начал подбирать себе единомышленников, знающих толк в спортивной борьбе. Получив заполненную анкету-вопросник от Семена Пинского с приложением различных справочных данных, фотоматериалов, я понял, что это как раз тот человек, о котором мечтал. Мои предположения особенно укрепились, когда мы стали регулярно общаться по телефону. Семен оказался не только хорошим источником информации, словно ходячая энциклопедия, но и еще приятным собеседником. И, что самое главное, Семен Григорьевич оказался единомышленником по многим вопросам, в том числе, выходящим далеко за рамки борцовской тематики. Единственное, что еще до сих пор не успел уточнить: откуда берет начало его фамилия «Пинский», кто из его предков жил в моем городе детства – Пинске? Но это еще впереди…

Редкостное сочетание

Здесь сделаю небольшую паузу, чтобы напомнить читателю одну истину: редко удается человеку, преуспевшему в своем виде спорта, стать затем незаурядным тренером. А вот Семен Пинский полностью реализовал себя и как спортсмен, и как тренер – редкостное сочетание…

Но это еще не все. Судя по приложенным газетным публикациям к анкете, можно без натяжки сказать, что у Семена Пинского довольно хороший слог, своеобразное красивое изложение событий своего жизненного пути, чем и воспользуюсь для написания этого очерка.

В статье «Юность на Подоле» Семен пишет: «Послевоенный Киев – разрушенный Крещатик, еврейский Подол, безотцовщина… Много-много детей во дворе, школе. Я учился во втором классе в третьей смене. Во сне снилось, что вернулся отец, – но, увы!!! В нашей большой семье погибли: бабушка с дедушкой, двое двоюродных братьев с тетей были расстреляны в Минеральных водах, их отец-офицер погиб в первые дни войны, защищая границу. Мой отец, мужья сестер моей матери и ее родной брат Иосиф погибли на фронте в рядах Красной Армии. И такое было почти в каждой семье. Война наложила неизгладимый отпечаток на детство моего поколения…». Что говорить, люди нашего поколения, изрядно испили чашу горя. И хорошо, что Семен об этом помнит. Такие воспоминания не дают душе черстветь.

И далее он пишет: «Наш двор был спортивный. Нас никто не организовывал, но мы играли в футбол, подтягивались, бегали на Днепр, делали забеги на 4 квартала вокруг дома…».

И далее он пишет: «Наш двор был спортивный. Нас никто не организовывал, но мы играли в футбол, подтягивались, бегали на Днепр, делали забеги на 4 квартала вокруг дома…».

Мастер спорта международного класса, чемпион СССР 1971 г, обладатель кубка СССР, V место чемпионата мира 1971 г. Владимир Чертков (Киев) и старший тренер сборной команды УССР Семен Пинский. Ленинград 1971г.

Дальше Семен вспоминает своего первого тренера – Николая Павловича – и перечисляет его титулы: чемпион Черноморского флота по боксу, борьбе и штанге, чемпион СССР по борьбе. Участник обороны Севастополя. Человек неимоверной физической силы, весь в наколках, которые потом сыграли в его жизни роковую роль (при отборе на Олимпийские игры 1952 года одним из аргументов против его кандидатуры были эти самые наколки). Затем с особой теплотой Семен пишет о его человеческих достоинствах, называя его образцом отношения к ученикам.

Ученики – это не те, кого ты учишь, а те, кто считают тебя своим учителем»

Согласен с Семеном Григорьевичем полностью на 200 процентов!

Еще мне импонирует, что Семен Григорьевич очень тепло отзывается о своих друзьях-спортсменах, с которыми свела его жизнь – Юрии Шахмурадове, Араме Ялтыряне, Григории Гамарнике, Захаре Бродском, Борисе и Якове Гуревичах. Это – символично!..

Разве можно забыть тренера?

Мне очень нравятся рассуждения Семена о тренерском статусе. Я, в свое время, тоже немало писал о роли тренера, но взгляды Пинского больше впечатляют, поскольку он это испытал на своей шкуре. Например, вспоминая своего первого тренера, Семен пишет: «Разве мог я когда-либо забыть обо всем добром, что посеял в моей душе тренер? Разве мог я когда-либо смалодушничать и предать своего учителя. А соблазны такие подстерегают едва ли не каждого перспективного атлета. Скажем, поступил ты в институт, пиши, как тогда практиковалось, имя тренера, возглавлявшего этот вид спорта в институте. Попал в команду Украины, указывай в анкете имя нового наставника. Зачислен в сборную СССР, ставь рядом со своей фамилией фамилию очередного тренера. К чему все это? А к тому, что в случае успеха все почести и материальные блага тренер, которого указывал спортсмен, делил с победителем поровну. Первый же тренер оставался, как правило, забытым, и незаслуженно прозябал в своем ДСО. Многие атлеты с легкой совестью шли на предлагаемый компромисс, забывая о своем первом наставнике сразу же, как только позволял «удобный случай». У меня же всю жизнь был один – единственный тренер. Таким воспитал меня Комов, таким, надеюсь, воспитал своих учеников…».

Комментарии излишни. Скажу лишь одно: хорошо умеет отзываться о других, как правило, лишь порядочные люди, к которым отношу Семена Григорьевича Пинского..

“Прощай, немытая Россия”

Проводить своего наставника, улетающего в Америку, в Борисполь собралась туча людей, среди которых было много его учеников, чтобы пожелать дорогому человеку счастья и успехов. В далеком Лос-Анджелесе Семена тепло встретили его коллеги, бывшие одноклубники, которые уже успели адаптироваться в новой обстановке. Правда, мало кто из них работал по специальности. Но, полученная в молодые годы закалка – моральная и физическая, умение преодолевать трудности помогли им заявить себя в других областях производственной деятельности. Семен Пинский решил все же попытать свое счастье в тренерской поприще. Вместе со своими единомышленниками он открыл первую школу спортивной борьбы «Спартак» в Лос-Анджелесе. Она просуществовала довольно долго и, как известно, пользовалась высокой репутацией.

Семен подготовил целую плеяду известных спортсменов, среди которых: чемпион СССР 1964 года среди юношей Аркадий Пархамовский, мастер спорта международного класса, призер первенства СССР Леонид Барсуков, чемпионы мира среди юношей Олег Ладик (1988-1989гг), Олег Витько (1988 г.), Александр Мельник (1992 г), члены сборной команды Израиля Ростислав Айзенберг и Станислав Хайтин, Анатолий Харитонюк – мастер спорта международного класса, призер первенства мира 1975 года, обладатель Кубка мира 1974 года, Валерий Потапенко – победитель международных турниров и, затем – чемпион мира среди ветеранов. Но, конечно, самый известный в мире вольной борьбы, самый титулованный его ученик – заслуженный мастер спорта, чемпион мира Владимир Гулюткин.

Семен подготовил целую плеяду известных спортсменов, среди которых: чемпион СССР 1964 года среди юношей Аркадий Пархамовский, мастер спорта международного класса, призер первенства СССР Леонид Барсуков, чемпионы мира среди юношей Олег Ладик (1988-1989гг), Олег Витько (1988 г.), Александр Мельник (1992 г), члены сборной команды Израиля Ростислав Айзенберг и Станислав Хайтин, Анатолий Харитонюк – мастер спорта международного класса, призер первенства мира 1975 года, обладатель Кубка мира 1974 года, Валерий Потапенко – победитель международных турниров и, затем – чемпион мира среди ветеранов. Но, конечно, самый известный в мире вольной борьбы, самый титулованный его ученик – заслуженный мастер спорта, чемпион мира Владимир Гулюткин.

Владимиру посчастливилось жить в одном доме с одним из самых техничных полусредневесов страны – Семеном Пинским. Гулюткин не так боялся опоздать на свидание с девушкой, как на утреннюю зарядку. Пинский не прощал даже минутной задержки. Содружество двух тренеров, как отмечает Дымов, – опытного Ялтыряна и молодого Пинского дало прекрасные результаты.

Гулюткин Владимир (1970). Заслуженный мастер спорта СССР. Многократный чемпион СССР (1968-70, 72, 75), победитель международных турниров. Чемпион Европы (1968, 73), чемпион мира (1969, 70, 74). Многократный призер чемпионатов СССР, мира (на фото – крайний слева).

Знаменательной эпопеей в тренерской деятельности Семена Пинского было время работы старшим тренером сборной команды СССР вместе со знаменитым борцом и прекрасным специалистом Юрием Шахмурадовым (на фото – в центре).

В качестве сборной команды страны он принимал непосредственное участие в Олимпийских играх 1976 года в Монреале и 1980 года в Москве. Готовил сборные команды и участвовал в чемпионатах мира 1974, 1975, 1977, 1978 и 1979 годов. В розыгрыше Кубка мира 1977 года в Толедо.

Клуб «Спартак» Лос-Анжелес, Калифорния: крайний слева стоит С. Пинский, в центре – прославленный борец Борис Гуревич.

Сегодня Семен на заслуженном отдыхе. Совесть чиста: внес ощутимый вклад в развитии спортивной борьбы в стране нашего Исхода, воспитал детей, внуков. Пользуется заслуженным авторитетом не только среди борцов, но и у широкой спортивной общественности. Ведь не случайно, именно его избрали президентом еврейского спортивного общества «Маккаби» в Киеве.

Семен Григорьевич поддерживает тесную связь со своими коллегами, ведет активный образ жизни, готов всегда прийти на помощь другим. Не сожалеет о содеянном. Он живет не только воспоминаниями, но и сегодняшними добрыми делами на американской земле.

Борьба в его жизни осталась навсегда!

Киевские друзья: прославленные спортсмены Г.Гамарник, Л.Фишман и великий тренер С. Пинский (в центре).

Фехтование – удивительный, необыкновенно красивый, изящный и романтичный вид спорта. С другой стороны, фехтование – это древнее боевое искусство, прекрасное и смертельно опасное. Фехтование имеет тысячелетнюю историю, но актуально до наших дней.

Сущность фехтовального боя блестяще определил великий Мольер: «Фехтование есть искусство наносить удары, не получая их. Необходимость тронуть противника, избегая его ударов, делает искусство фехтования чрезвычайно сложным и трудным, ибо к глазу, который видит и предупреждает, к рассудку, которы й обсуждает и решает, к руке, которая выполняет, необходимо прибавить точность и быстроту, чтобы дать надлежащую жизнь оружию…» Образно и точно: не прибавить и не убавить!

й обсуждает и решает, к руке, которая выполняет, необходимо прибавить точность и быстроту, чтобы дать надлежащую жизнь оружию…» Образно и точно: не прибавить и не убавить!

Ссылка на великого Мольера приведена автором этих строк, чтобы читатель мог полнее приобщиться к моим рассуждениям о герое нашего очерка – юбиляре Марке Ракиты.

Из досье великого чемпиона

Забегая несколько вперед, отмечу однозначно: Марк Ракита , по сути своей, настоящий мушкетер. Вместе с этим, не исключаю, что он украсил бы и другой вид спорта, любое другое дело – привилегия таланта!

Ракита Марк Семенович. СССР, фехтование. ( р. 22.07.38, Москва). Окончил Дагестанский педагогический институт (1969), преподаватель. Выступал за ЦСКА (Московская обл.). Засл. мастер спорта (1964). В сборную команду СССР входил в 1962-1972. Чемпион ОИ 1964, 1968 в командном первенстве по фехтованию на саблях. Серебр. призер ОИ 1968 в личном первенстве. Участник ОИ1972. ЧМ 1967 в личном первенстве, 1965, 1967, 1969-1971 в командном. Бронз. призер ЧМ 1962 в командном первенстве. В составе команды выиграл Кубок Европы 1967, 1968, 1969, 1970, 1971. ЧС 1962, 1969, 1970. Победитель КС 1971. Засл. тренер СССР (1979). Тренер сборной команды СССР на ОИ 1976 и 1980. Подготовил олимпийских чемпионов В. Кровопускова и М. Бурцева. Почетный президент Всероссийской ассоциации клубов «Маккаби».

Вот таковы «сухие» энциклопедические данные о мэтре фехтовального искусства, МАРКЕ РАКИТЕ.

Марк Семенович –лауреат «Великолепной десятки»

…Выступая на презентации моей книги «Самсон вдохнови потомков!» (о евреях-штангистах), мой давний приятель, известный журналист и писатель Давид Гай, настоятельно порекомендовал мне подготовить такую же книгу о евреях-фехтовальщиках и, на вскидку, тут же перечислил ряд выдающихся спортсменов, назвав в первую очередь имя Марка Ракиты. К слову, давно уже вынашиваю такую мысль.

Здесь уместно напомнить, что по итогам проведенного нами несколько лет тому назад Международного конкурса «Великолепная десятка» – по определению лучших спортсменов-евреев всего мира, Марк Семенович Ракита занял четвертое почетное место в этой великолепной десятке.

…Шахматы на подставке

Я давно искал повод пообщаться с этим великим спортсменом, но не получалось. И вот, как раз выпала оказия: по поручению редакции и по «наводке» Давида Гая и его сына – известного фехтовальщика – Дмитрия, проживающего в Сан-Диего, у меня состоялся довольно обстоятельный разговор по телефону с Марком Ракитой в связи с его предстоящим юбилеем. И, здесь должен отметить, что все мои ожидания подтвердились: несмотря на расстояние почувствовал, что на другом конце провода – человек высокого интеллекта, весьма доброжелательный и интересный. Итак, наконец-то, мы пообщались, пусть виртуально, но очень приятно. Поговорил даже с его дочерью – Мариной, которая тоже поддержала наш проект об издании книги о евреях-фехтовальщиках.

Не откладывая в «далекий ящик», тут же, по горячим следам, решил написать этот материал. Благо, в моем распоряжении оказалась стенограмма «теледебатов» Виктора Топаллера с Марком Семеновичем и другие интервью с этим незаурядном великим спортсменом, который за свою спортивную карьеру достиг все мыслимые и немыслимые высоты и звания.

На мой вопрос относительно его видения фехтования как вида спорта, Марк Семеновия ответил , примерно, так: фехтование – искусство боя, в котором переплелись физические и интеллектуальные способности человека – сила и гибкость характера, философское сознание реальности и предыдущего опыта, царство не только мышц, страстей и скоростей.

По мнению Марка Семеновича, фехтование это своего рода шахматы на подставке. Естественно, подставка – это ноги. То есть, это борьба двух индивидуальностей друг против друга, и один должен победить. Некоторые это делают с помощью физических достоинств, а евреи это делают еще и с помощью головы.

Из стенограмой телевстречи Виктора Топаллера с Марпком Ракитой:

Топаллер. Почему у вас было прозвище Черепаха?

Ракита. Черепаха? Даже не просто Черепаха, а Пьяная Черепаха. Могу сказать, почему. Я не очень одарен был физически. То есть, мои скоростные возможности не терпели никаких критериев. Я по этим параметрам не должен был бы близко подходить к сборной команде страны. И в абсолюте, если у нас лучшие спортсмены-фехтовальщики пробегали сто метров где-то за одиннадцать с небольшим, а для меня достижением было четырнадцать секунд. Но техника передвижения, которая была поставлена для меня специально и которой я овладел, , видимо, была идеальна.

Топаллер. Она компенсировала эти физические недостатки?

Ракита. Она компенсировала отсутствие скорости за счет техники передвижения, своевременности принимаемых решений и способности «заиграть» противника на своих условиях. Все дело в том, что на фоне общего замедленного движения, рука у меня действовала значительно быстрее, чем у всех самых быстрых фехтовальщиков. Скорость прохождения нервных процессов у меня была намного выше, чем у других моих соперников.

Далее, отвечая на вопрос Топаллера относительно антисемитизма, Марк заметил, что никогда не жаловался на жизнь.. Он считает, что ему жилось, как раз, значительно лучше, чем всем остальным, поскольку был офицером Советской армии и получал приличное жаловаье. Но, когда первый раз выехал на чемпионат мира в 1962 году в Буэнос-Айрес, он случайно встретил одного тренера, который был попутно и подполковником КГБ. Не скрывая свое удивление, он недвусмысленно сказал: «Не думал, что я с тобой здесь встречусь». Вот этим, пожалуй, все и сказано…

Марк выгодно отличался от своих коллег

Марк заметно выделялся умением тактически мыслить, а также редчайшейя спсособностью к оперативному мышлению, проявляя гибкость в освоении новых приемов. Он впитывал их словно губка. В поединке он старался преодолевать «враждебную» волю и подчинить ее себе, стремясь вести конфликтную игру ума.

По мнеию специалистов, Марк выгодно отличался от своих коллег тем, что сам творил бой и старался всегда чем-то озадачить противника. Каждый раз выходил на фехтовальную дорожку другим, непроницаемым, загадочным, выбрасывая все новые «коники». Противник никогда не знал, что ему сегодня уготовил Ракита. А он же, в открытую наслаждался боем. Он играл! И в этой игре он пытался доказать: «кто кого умнее и находчивее!!!» Именно все то, что присуще еврейскому характеру…

По мнеию специалистов, Марк выгодно отличался от своих коллег тем, что сам творил бой и старался всегда чем-то озадачить противника. Каждый раз выходил на фехтовальную дорожку другим, непроницаемым, загадочным, выбрасывая все новые «коники». Противник никогда не знал, что ему сегодня уготовил Ракита. А он же, в открытую наслаждался боем. Он играл! И в этой игре он пытался доказать: «кто кого умнее и находчивее!!!» Именно все то, что присуще еврейскому характеру…

Из интервью Марка Ракиты журналисту Сергею Ешанову

Ешанов. Вы были участником Олимпиады в Мюнхене, где произошла трагедия с членами израильской сборной, захваченными арабскими террористами в качестве заложников прямо в Олимпийской деревне. Расскажите об этом подробнее.

Ракита — Это произошло уже после того, как я закончил свои выступления на Олимпиаде. Настроение у меня было неважное, так как я выступил не очень удачно. О трагическом инциденте с израильскими спортсменами мы узнали от наших кагэбэшников. Для всех спортсменов, находившихся тогда в Олимпийской деревне, это событие стало настоящим шоком, все очень переживали. Спортсмены всегда были против убийства невинных людей. Помню, тогда я испытывал такие эмоции, что, если бы мне дали автомат, был готов пойти освобождать этих ребят.

Ешанов. Как сложилась ваша личная жизнь?

Ракита — В 1965 году я познакомился со своей будущей супругой и сразу почувствовал, что это моя судьба. Дело в том, что в 14 лет у меня умерла мама (ее звали Майна), которую я очень любил и люблю до сих пор. Девушка, с которой я познакомился, была внешне очень на нее похожа. И когда я привел ее знакомить с отцом, он, взглянув на нее, сказал: «Ой, как же она похожа на Майну!». Я понял, что не ошибся. В этом же году мы поженились, мне в ту пору было 27 лет. Сейчас у меня двое детей — сын и дочь. Они уже взрослые, сын юрист, окончил юридический факультет университета, и сейчас у него собственная контора. Дочь тоже получила юридическое образование, у нее своя туристическая фирма.

Ешанов. Вам никогда не хотелось, чтобы они пошли по вашим стопам?

Ракита. Поначалу и сын, и дочь занимались фехтованием. Когда сын бросил фехтование, то объяснил это таким образом: «Лучше, чем мой папа, тренера нет. Я могу тренироваться только у него, но он постоянно на сборах. А раз он не может меня тренировать, то у других специалистов я тренироваться не буду». Наверно, сказался уровень его притязаний. Кстати, сейчас он очень успешно работает в юриспруденции, выигрывает многие процессы. И еще он отец троих детей — мальчика и девочек-близняшек. Так что мой сын реализовался во всех отношениях.

Небольшое заключение и добрые пожелания

Здесь прерву это интервью, чтобы сделать небольшую «врезку»: на днях Марк Семенович обогатился еще одной внучкой, и, как его дочка прокомментировала это событие, – еще одной еврейкой.

… Марк Семенович тренерское поприще оставил десяток лет назад, прослужив фехтованию тридцать лет. Сейчас, в основном, занимается общественной деятельностью. Почетный президент общества «Маккаби» России, председатель Лиги ветеранов спорта, вице-президент Федерации фехтования Москвы, вице-президент Союза спортсменов России и т.д. Так что дел у него хватает.

… Марк Семенович тренерское поприще оставил десяток лет назад, прослужив фехтованию тридцать лет. Сейчас, в основном, занимается общественной деятельностью. Почетный президент общества «Маккаби» России, председатель Лиги ветеранов спорта, вице-президент Федерации фехтования Москвы, вице-президент Союза спортсменов России и т.д. Так что дел у него хватает.

Слушая его, по его интонации я понял, что очень тепло относится к Израилю и еврейству. Довольно часто посещает Израиль, бывает на Маккабиадах, поддерживает тесную связь с израильскими спортсменами — выходцами из Советского Союза.

Мне приятно было узнать, что великий спортсмен довольно часто посещает синагогу не только как член Президиума Российского еврейского Конгресса, но, просто, как еврей. И что самое главное, это чувство передается детям и внукам.

Еще раз повторюсь: Марк Семенович Ракита отдал фехтованию тридцать лет. Его спортивная карьера пришлась на годы государственного антисемитизма. Вопреки этому, он сумел стать неоднократным чемпионом Советского Союза и чемпионом мира, заслуженным тренером СССР, заслуженным мастером спорта СССР – редчайшее сочетание таких почетных званий , свидетельствующие о высочайшем спортивном мастерстве и величии педагогического таланта. Награжден орденами и медалями.

Имя Марка Ракиты включено в Международный зал славы еврейского спорта, находящийся в Институте физического воспитания и спорта им. О.Ч. Уингейта (Нетания, Израиль), а также в Зале Фехтовальной Славы России.

Я знаю, что здесь, за океаном, у Марка Семеновича много друзей и доброжелателей, ценителей его спортивного мастерства и человеческих достоинств. Возьму на себя смелость, и от их имени и всей нашей спортивной общественности пожелаю ему доброго здоровья и лет до 120 расти без старости на благо и процветание нашего народа. МАЗЕЛ ТОВ!

Размышлял о юбиляре и беседовал с ним

профессор Евгений Геллер